खेती की पारंपरिक पद्धतियां और बीज हमारे कृषि इतिहास का एक अनमोल हिस्सा हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट दुनिया को घेर रहे हैं, सामुदायिक बीज बैंक किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक बीजों को बचाना, विविधता को बढ़ावा देना और खेती को जलवायु-लचीला बनाना है।

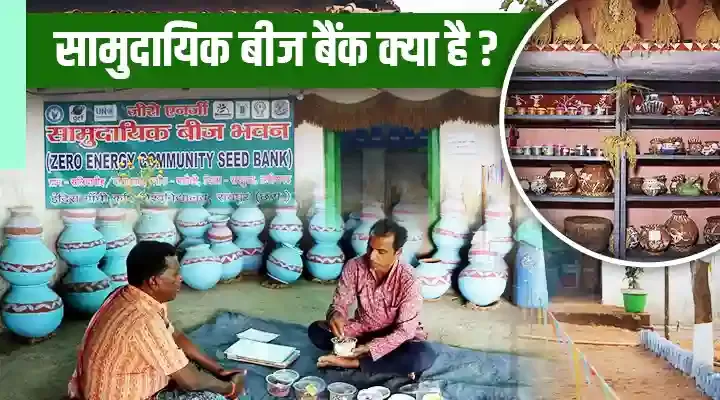

सामुदायिक बीज बैंक क्या है?

सामुदायिक बीज बैंक वे स्थान होते हैं जहाँ किसान पारंपरिक बीजों को इकट्ठा करते हैं, संरक्षित करते हैं और सामूहिक रूप से साझा करते हैं। यह व्यवस्था किसानों को अपने बीजों को बचाने, साझा करने और नई बीज किस्मों को विकसित करने में मदद करती है। यह न केवल जैव-विविधता को बढ़ावा देता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के संकटों से निपटने में भी मददगार साबित होता है।

पारंपरिक बीजों का महत्व

भारत में कृषि परंपराओं का इतिहास हजारों साल पुराना है, और पारंपरिक बीज इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। भारत में कभी लगभग 60,000 प्रकार की पारंपरिक बीज किस्में थीं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं और जैविक विविधता को संजोए हुए थीं। इन बीजों में इतनी विविधता थी कि हर क्षेत्र के किसानों के पास उनके स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार विशेष किस्में होती थीं।

हालांकि, आधुनिक कृषि पद्धतियों, रासायनिक खेती और हाइब्रिड बीजों के बढ़ते उपयोग ने पारंपरिक बीजों की स्थिति को खतरे में डाल दिया है। पारंपरिक बीजों की संख्या में भारी कमी आई है, और कई किस्में तो अब लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। यह एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि पारंपरिक बीजों की विविधता न केवल फ़सल की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, रोग और कीटों के प्रति भी लचीलापन प्रदान करती है।

आज के समय में सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) और पारंपरिक बीज संरक्षण की पहलें इस जैव-विविधता को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किसान समुदायों का सहयोग और सरकारी समर्थन इस दिशा में ज़रूरी है, ताकि यह अमूल्य धरोहर भविष्य के लिए संरक्षित रह सके।

पारंपरिक बीज केवल खाद्यान्न उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि खेती के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीज:

- जलवायु परिस्थितियों के प्रति लचीले होते हैं।

- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर कम निर्भरता रखते हैं।

- स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं।

पारंपरिक बीजों में एक विशेष आनुवांशिक विविधता होती है जो उन्हें जलवायु परिवर्तन और कीट-रोगों के हमलों से बचाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विविधता के संरक्षण से फ़सल उत्पादन में स्थिरता आ सकती है, खासकर तब जब अप्रत्याशित मौसम और जलवायु संकट सामने हों। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में लगभग 75% कृषि जैव-विविधता पिछले सौ वर्षों में समाप्त हो चुकी है। ऐसे में बीज संरक्षण की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

सामुदायिक बीज बैंक का विज्ञान

सामुदायिक बीज बैंक की अवधारणा केवल पारंपरिक बीजों के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध छिपा है। बीजों के संरक्षण, अंकुरण क्षमता बनाए रखने और कृषि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आइए, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं।

- बीजों का आनुवंशिक विविधता संरक्षण

पारंपरिक बीजों में अद्वितीय आनुवंशिक विशेषताएँ होती हैं, जो उन्हें विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों और रोगों के प्रति सहनशील बनाती हैं। यह आनुवंशिक विविधता फ़सलों को विभिन्न जैविक और पर्यावरणीय खतरों से बचाने में मदद करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि यह आनुवंशिक विविधता संरक्षित नहीं की गई, तो फ़सलें भविष्य में आने वाली नई चुनौतियों से निपटने में अक्षम हो सकती हैं। सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) इन विविधताओं को सुरक्षित रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इन बीजों का उपयोग संभव हो सके।

- बीज संरक्षण की तकनीक

बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए विशेष संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके तहत बीजों को नमी और तापमान नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। बीज भंडारण में मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं:

- जीवितभंडारण : इसमें बीजों को ठंडे और शुष्क स्थानों पर संग्रहीत किया जाता है। इससे उनकी अंकुरण क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। बीज बैंक में 4°C या उससे कम तापमान पर बीज संग्रहित किए जाते हैं, ताकि उनकी जैविक गतिविधियाँ धीमी हो जाएँ और वे अधिक समय तक जीवित रह सकें।

- विशेषीकृत भंडारण : कुछ बीज, जैसेनारियलया आम के बीज, पारंपरिक तरीकों से संग्रहित नहीं किए जा सकते। इनके लिए विशेष भंडारण तकनीकों की आवश्यकता होती है।

- अंकुरण क्षमता परीक्षण

बीजों की गुणवत्ता और उनकी अंकुरण क्षमता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नियमित रूप से बीजों का परीक्षण किया जाता है। वैज्ञानिक अंकुरण परीक्षण करते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बीज बोने पर स्वस्थ पौधे उत्पन्न कर सकें। यदि बीजों की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है, तो उन्हें नवीनीकरणके लिए फिर से बोया जाता है और नए बीज संग्रहित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया बीज बैंक में संरक्षित बीजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

- बीजों की प्राकृतिक अनुकूलता और लचीलापन

पारंपरिक बीज स्थानीय पर्यावरण और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते हैं। वैज्ञानिक शोध यह साबित करता है कि ये बीज अधिक लचीले होते हैं और जलवायु परिवर्तन के असर को झेलने में सक्षम होते हैं। जैसे-जैसे मौसम में बदलाव होते हैं, ये बीज अपने प्राकृतिक अनुकूलन के कारण नई परिस्थितियों में भी पनप सकते हैं। सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) इस प्राकृतिक अनुकूलता को संरक्षित करते हैं और इसे भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार रखते हैं।

- पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान

पारंपरिक बीज केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुँचाते हैं। ये बीज मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं और जैव विविधता को समृद्ध करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पारंपरिक बीजों से उगाई गई फ़सलें कीटों और रोगों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है। सामुदायिक बीज बैंक इन बीजों को संरक्षित करके पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं।

- जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भूमिका

वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खेती के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, जैसे फ़सल उत्पादन में कमी, अधिक तापमान, सूखा, और फ़सल रोग। पारंपरिक बीजों की विविधता जलवायु संकट से निपटने का एक प्रभावी उपाय हो सकती है। सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) इन पारंपरिक बीजों को संरक्षित करके वैज्ञानिक रूप से एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं, जिससे भविष्य में बदलती जलवायु परिस्थितियों का सामना किया जा सके।

सामुदायिक बीज बैंकों के लाभ

सामुदायिक बीज बैंक न केवल कृषि विविधता को संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम हैं, बल्कि किसानों की आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अनेक लाभ प्रदान करते हैं। आइए इन लाभों को विस्तार से समझें:

- बीजों की उपलब्धता और सुलभता

सामुदायिक बीज बैंक किसानों को स्थानीय और पारंपरिक बीज आसानी से उपलब्ध कराते हैं। इसके तहत किसान बिना किसी उच्च लागत के गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त कर सकते हैं। यह खासकर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिनके पास महंगे हाइब्रिड या संशोधित बीज खरीदने के साधन नहीं होते। इसके अलावा, बीज बैंक बीजों को उधार देने या साझा करने की व्यवस्था भी करते हैं, जिससे किसानों को हर मौसम में बीजों की कमी महसूस नहीं होती।

- जलवायु-लचीलापन

पारंपरिक बीजों में प्राकृतिक रूप से जलवायु प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये बीज स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुए हैं और इसीलिए सूखा, बाढ़, या तापमान में भारी बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। जलवायु परिवर्तन के मौजूदा संकट के समय, जब मौसम का अनुमान लगाना कठिन हो गया है, सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) किसानों को विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। इस प्रकार, वे खेती को अधिक जलवायु-लचीला बनाते हैं और फ़सल के नुकसान की संभावना को कम करते हैं।

- रासायनिक निर्भरता में कमी

पारंपरिक बीजों का उपयोग किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये बीज आमतौर पर प्राकृतिक रूप से रोग-प्रतिरोधक होते हैं, जिससे सिंथेटिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। इसका सीधा फ़ायदा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को होता है। जैविक खेती से न केवल मिट्टी की संरचना और पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं, बल्कि पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषण भी कम होता है। इस तरह, सामुदायिक बीज बैंक टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करते हैं।

- किसान सशक्तिकरण और ज्ञान का आदान-प्रदान

सामुदायिक बीज बैंक किसानों को एकजुट करके उनके सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। इन बैंकों के माध्यम से किसान अपने अनुभवों, कृषि ज्ञान, और बीजों से संबंधित तकनीकों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह साझा ज्ञान किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करता है। सामुदायिक सहयोग से किसान अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने में समर्थ होते हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इसके अलावा, सामूहिक प्रयास किसानों को अपने अधिकारों और संसाधनों के प्रति जागरूक बनाते हैं।

- खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि

बीजों की विविधता बनाए रखना खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। जब किसान एक ही किस्म की फ़सल पर निर्भर होते हैं, तो किसी एक बीमारी या जलवायु संकट से पूरी फ़सल तबाह हो सकती है। पारंपरिक बीजों की विविधता इस खतरे को कम करती है। अलग-अलग बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि यदि एक फ़सल विफल हो जाए, तो दूसरी किस्में नुकसान की भरपाई कर सकें। इससे खेती में स्थिरता आती है और किसानों की आजीविका सुरक्षित रहती है। इसके अलावा, विविध फ़सलें मिट्टी के पोषण संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जिससे दीर्घकालिक कृषि सतत बनी रहती है।

- स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन

पारंपरिक बीज स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए अनुकूल होते हैं। इन बीजों से उगने वाली फ़सलें स्थानीय कीटों और रोगों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं। सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) इस स्थानीय पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं, जिससे जैव-विविधता का संरक्षण होता है। यह जैव-विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ खाद्य श्रृंखला को भी मजबूत करती है।

- सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व

सामुदायिक बीज बैंक न केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। पारंपरिक बीज हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए गए हैं। इन बीजों का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक पहचान और कृषि परंपराओं को जीवित रखने में भी सहायक है।

सामुदायिक बीज बैंकों की चुनौतियां

सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) कृषि में पारंपरिक बीजों के संरक्षण और किसानों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके संचालन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। आइए इन चुनौतियों को विस्तार से समझें:

- बीज संरक्षण और संग्रहण की कठिनाइयाँ

पारंपरिक बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। बीजों को संग्रहित करने के लिए विशेष तापमान और नमी के स्तर की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता बरकरार रहे। यदि बीजों को सही ढंग से नहीं रखा गया, तो उनकी जैविक संरचना ख़राब हो सकती है। छोटे किसान समुदायों के पास अक्सर उन्नत तकनीकों और सुविधाओं की कमी होती है, जिससे बीजों के भंडारण में समस्याएँ आती हैं। इसके अलावा, बीजों को समय-समय पर उनकी अंकुरण क्षमता जाँचने और नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है, जो एक जटिल और श्रम-साध्य प्रक्रिया है।

- वित्तीय सहायता और संसाधनों की कमी

सामुदायिक बीज बैंकों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अधिकांश बीज बैंक छोटे किसान समुदायों द्वारा संचालित होते हैं, जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से मिलने वाली वित्तीय सहायता अक्सर अपर्याप्त होती है। इसके अलावा, बीज बैंक के रखरखाव, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और नई तकनीकों के समावेश के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं होती। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बीज बैंक को दीर्घकालिक संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- आधुनिक बीजों और हाइब्रिड किस्मों की प्रतिस्पर्धा

आजकल कृषि में हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड (GMO) बीजों की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये बीज तेज़ी से बढ़ने और उच्च उत्पादन देने के लिए विकसित किए गए हैं। किसान अक्सर इन बीजों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे कम समय में अधिक उत्पादन का वादा करते हैं। इस कारण सामुदायिक बीज बैंक के पारंपरिक बीजों की माँग में गिरावट आ सकती है। इसके अतिरिक्त, हाइब्रिड और GMO बीज कंपनियां अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर विज्ञापित करती हैं, जिससे पारंपरिक बीजों के संरक्षण में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

- किसानों में जागरूकता और रुचि की कमी

कई किसान पारंपरिक बीजों के महत्व और सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) की भूमिका के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं होते। वे हाइब्रिड बीजों से होने वाले संभावित खतरों और पारंपरिक बीजों के फ़ायदे के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसके अलावा, कुछ किसान पारंपरिक बीजों की खेती को पुरानी या अव्यवहारिक मानते हैं, जबकि नई तकनीकों और आधुनिक बीजों को अधिक प्रभावी समझते हैं। इस मानसिकता को बदलना और किसानों में पारंपरिक बीज संरक्षण के प्रति रुचि जगाना एक बड़ी चुनौती है।

- नीतिगत और प्रशासनिक बाधाएँ

सामुदायिक बीज बैंक को प्रोत्साहन देने के लिए सशक्त नीतियाँ और प्रशासनिक समर्थन ज़रूरी हैं। हालांकि, कई बार सरकारी नीतियाँ धीमी गति से लागू होती हैं या उन तक किसानों की पहुँच नहीं हो पाती। नीतियों के अभाव में बीज बैंक को कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, बीज पंजीकरण और बीज वितरण से संबंधित नियम-कानून भी कई बार जटिल हो सकते हैं, जिससे सामुदायिक बीज बैंक (Community Seed Banks) का संचालन प्रभावित होता है।

- बीज बैंक की सततता और प्रबंधन में चुनौतियाँ

सामुदायिक बीज बैंक को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक ठोस प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसके लिए समर्पित और प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है, जो बीज बैंक के संचालन, बीज संग्रहण, और संरक्षण तकनीकों में विशेषज्ञता रखते हों। अक्सर, छोटे समुदायों में इस तरह के विशेषज्ञों की कमी होती है। इसके अलावा, बीज बैंक की दीर्घकालिक सततता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत होती है, जो अधिकांश मामलों में विकसित नहीं हो पाती।

- प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, सूखा, और भूस्खलन सामुदायिक बीज बैंकों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे आपदाओं के दौरान बीजों का नुकसान हो सकता है या वे नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में आ रहे बदलाव से बीजों की खेती और संरक्षण पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र की जलवायु में अचानक परिवर्तन होता है, तो वहाँ संरक्षित बीज किस्में उगाने में कठिनाई हो सकती है।

सामुदायिक बीज बैंक को लेकर सरकार की पहल

भारत सरकार ने कृषि में पारंपरिक बीजों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं, जैसे:

- राष्ट्रीय बीज नीति: इस नीति का उद्देश्य बीज सुरक्षा को बढ़ावा देना है और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करना है।

- पारंपरिक कृषि विकास योजना : इस योजना के तहत जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

- कृषि जैवविविधता संरक्षण प्रोत्साहन: इसके तहत किसान समूहों को बीज बैंक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष

सामुदायिक बीज बैंक पारंपरिक बीजों के संरक्षण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती को बचाने का एक सशक्त साधन बन सकते हैं। हालांकि चुनौतियाँ हैं, लेकिन सामूहिक प्रयास और सरकारी सहयोग से इसे सफल बनाया जा सकता है। यह समय है कि हम कृषि में विविधता और पारंपरिक ज्ञान को पुनर्जीवित करें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और स्थिर कृषि प्रणाली का लाभ उठा सकें।